COVID-19に対する濃厚接触可能性検知アプリの現状

| 喜連川 優 | 国立情報学研究所 所長東京大学生産技術研究所 教授 |

| COI: | なし |

- COVID-19が猛威を振い、手を尽くす中、なお一部の地域には緊急事態宣言が継続されている。感染拡大を抑えつつ、経済活動を再開するためには、クラスターの同定が重要とされている。しかし感染者数の急増時には、人手によるクラスター対策が困難であることが専門家会議から示されていた。シンガポールを始めとする複数の国等では、ITを駆使した人と人の接触を検知するソフトウェアを、スマートフォン上で利用するアプローチが模索されている

- 国立情報学研究所は、京都大学大学院情報学研究科原田研究室と連携し、スマホのブルートゥースという通信技術を利用したアプリを試作し、スマホ間の毎秒の電波強度を測定した。スマホがポケットに入っているのか等によって異なり、接触距離の厳密な検知や判定には検討の余地があることがわかった。

- また、接触距離方法を保存する場所も、個人のスマートフォンか、あるいはクラウドに一元管理とするかのオプションがある。また、位置情報を同時に保存するオプションもある。

- これらの仕組みを先駆的にシンガポールで用いた例もあるが、利用者は6人のうち1人に程度にとどまり、有効性は明らかでない。その他、位置情報を用いた韓国の例もある。GoogleとAppleによるアプリ開発も進められており、我が国でも当該アプリの利用の計画が政府から発表された。

- 今後、利用者の意識や、COVID-19の深刻度により、接触可能性の定義の決定や、データの保存場所、位置情報の利用などを選択する必要がある。いずれのバリエーションに対しても技術的検討が可能な基盤を学の立場で構築しようと考えている。

はじめに

COVID-19が猛威を振い、手を尽くす中、なお一部の地域には緊急事態宣言が継続されている。感染拡大を抑えつつ、経済活動を再開するためには、クラスターの同定が重要とされている。しかし、感染者数の急増時には、人手によるクラスター対策が困難とであることが専門家会議から示されていた。

最近では、徐々に外出等の規制を緩和し、経済活動の再開が見える中で、第二波に備えることも重要である。

シンガポールを始めとする複数の国でITを駆使した人と人の接触を検知するソフトウェアをスマートフォン上で利用するアプローチが実施され、又、米国や日本ではその実施が模索されつつある。即ち、最近AppleとGoogleが濃厚接触可能性検知アプリ(Exposure Notificationシステム)[1]の開発を開始していることが報道されている。国立情報学研究所は京都大学大学院情報学研究科原田博司研究室と連携し、基本技術並びに該技術が有する精度、安定性等、技術的な側面を「学」の視点で整理することとした。

1. ブルートゥースを用いた接触可能性検知アプリ

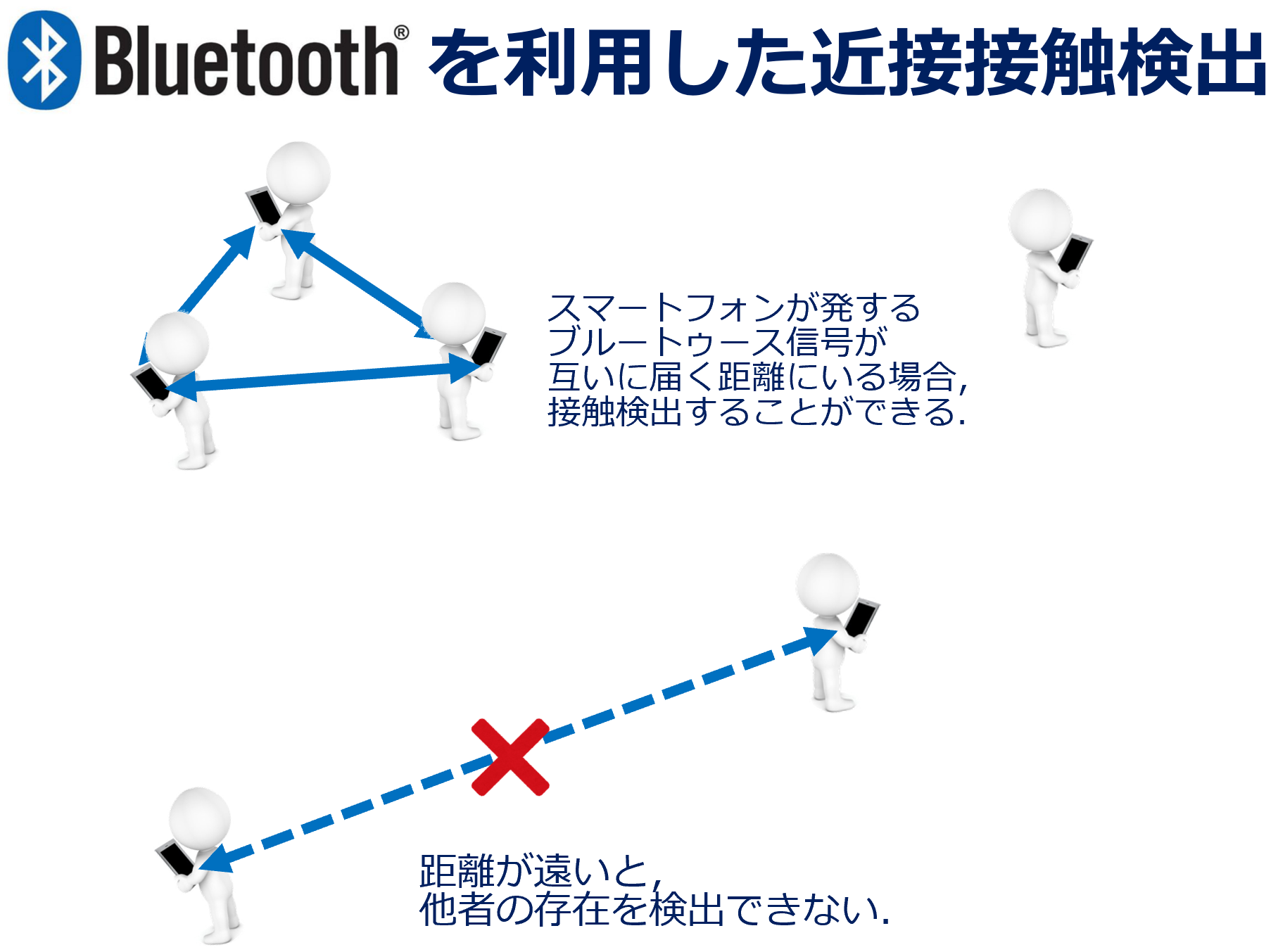

「人と人が互いに近い場所に一定時間以上いる」ことを検知するにあたり、スマホのブルートゥースという通信技術を利用することが基本となる。ブルートゥースはスマホのイヤホンにも利用されるなど近距離の無線通信に多用されている。AさんとBさんのスマホが互いにブルートゥースの届く距離内にいるとき、情報をやり取りして相互認識をすることが可能となる。遮蔽物等により電波強度は変化することとなるが、ある閾値を越えて、電波が一定時間捕捉された際、AはBと、又、BはAと密に接触している状況にあったとして通信履歴を「記録する」【図表1】。

| 図表1 |

| ブルートゥースを利用した近接接触検出 |

|

この機能をアプリ(接触可能性検知アプリ)とし、多くの人がスマホにそのアプリをダウンロードして利用すると、人々の接触記録が多く補足され、感染の広がりを補足出来る可能性がある。逆に少しの人しか当該アプリを利用しないとその効果は限定的となる。

2. 接触履歴の記録と陽性判明者の接触範囲の同定

「記録する」と述べたが、どこにどのように記録するかがポイントとなる。

- (1)分散記憶:分散記憶とは、個々のスマホに上述のように AはBと一定時間以上近くにいたという情報をAのスマホのメモリに記録し、BもAと同様に同様の情報をBのスマホのメモリに記録する。Aが接触した人々のリストは個人の情報としてAのみが保有することとなる。

- (2)集中記憶:集中記憶とは、指定されたクラウドにスマホが通信をすることにより、クラウド上に当該情報を記録する方式を指す。アプリを利用する人々の接触情報を一元的に管理する方式である。

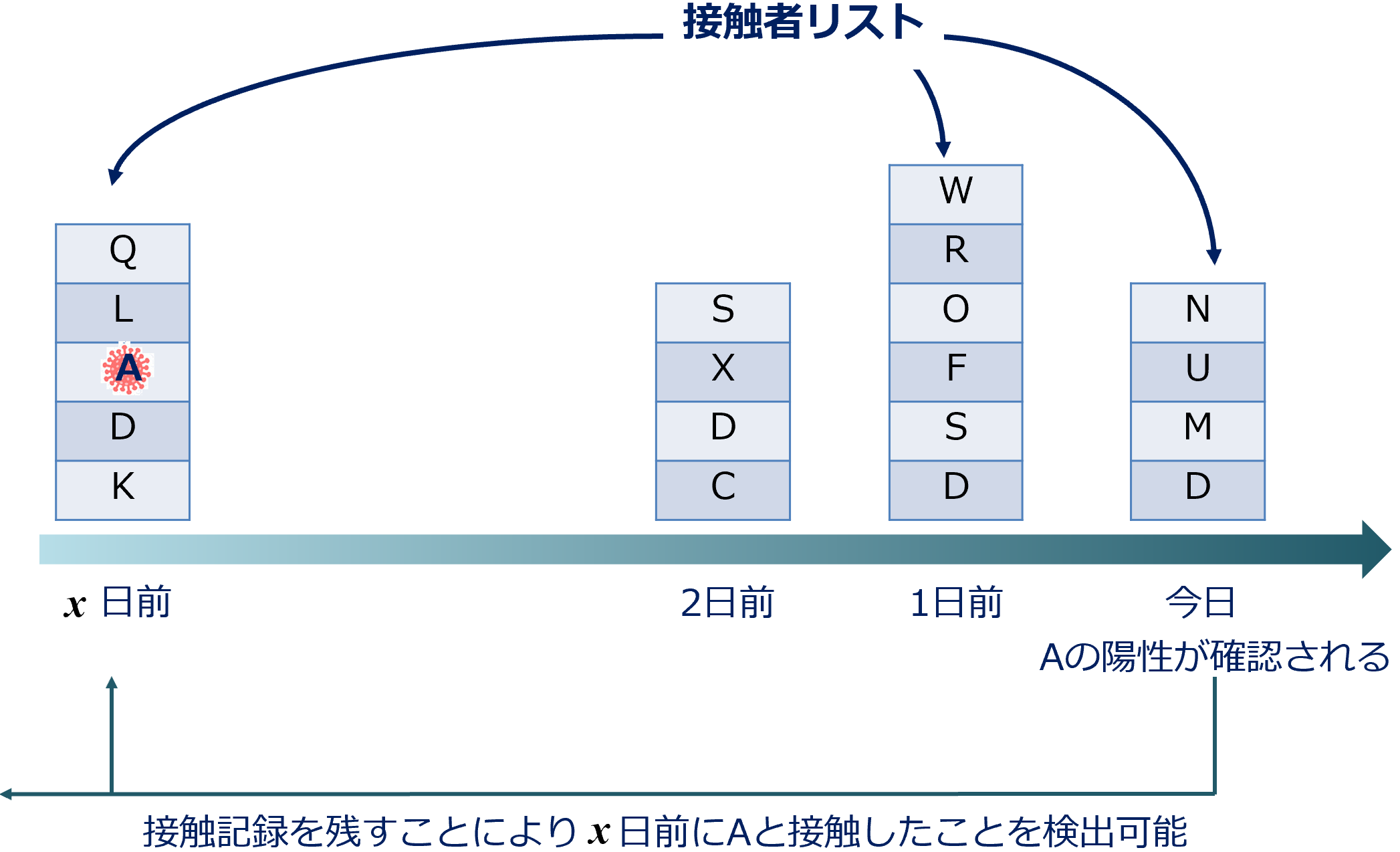

では、(1)の場合、如何に全体システムが動作するかを考えてみよう。ある時点でAが陽性と判明したとする。その際、Aはその事実を知らされることとなるが、「接触可能性検知アプリ」を利用している場合には、そのアプリを通じて陽性となったことを申告する(あるいは申告するように指示される)。その結果、システム上では、Aに割り当てられたID(IDだけを見ても、誰かを識別することは出来ない)を元に、Aが接触した人々を抽出する処理がなされる。分散記憶の場合、誰と接触したかは個々人のスマホにしか記録されていない為、各スマホがそれぞれ独立に処理が進む。即ち、各スマホはサーバに定期的にチェックしに行くようにプログラムされており、その際に新たに判明した陽性者のIDを取得する。スマホはその陽性となったAのIDを得ると、自分のスマホに記録されている通信記録を探し、AのIDが記録されているかどうかをチェックする【図表2】。たまたまBのスマホに通信記録が記載されていた場合、Bは「陽性であると判明した人と会っていたことが判明しました」という通知を自ら得ることとなる。感染の可能性が知らされたBは検査を申し込むなどの対応が考えられる。この結果、システムが陽性判明者(又はID)の接触範囲の概要をつかむことが出来る。なお、これはあくまでも、ブルートゥースにより検出をしただけにすぎず、3節で述べるように、AとBの間の距離は必ずしも十分に正確ではない可能性もある。

| 図表2 |

| 接触者リストを用いた接触検出 |

|

(2)の集中記憶の場合について考える。原則、(1)と同様に過去の履歴から接触者を探すことは変わらないが、全ての個人の情報がシステムのクラウド上に記載されており、個々人の保有するスマホでの処理はなく、クラウド上で接触者のIDリストが抽出され、それぞれの人に通知されることとなる。

AとBが一定時間以上接触したという情報に加えて、「どこで」という場所情報を付加することも出来る。当該情報は、感染者がどのあたりで、滞留して感染を広めたかを知る上で重要な情報とも言えなくもないが、個人にとって、どこにいたかという情報は機微であり、位置情報を付与するか否かについても何らかの判断が必要となろう。なお、スマホはGPS情報を利用していることが多く、付与すること自体は容易に設定可能である。位置情報の付与は、先の分散方式、集中方式と直交したオプションと言える。

3. 接触可能性の検知

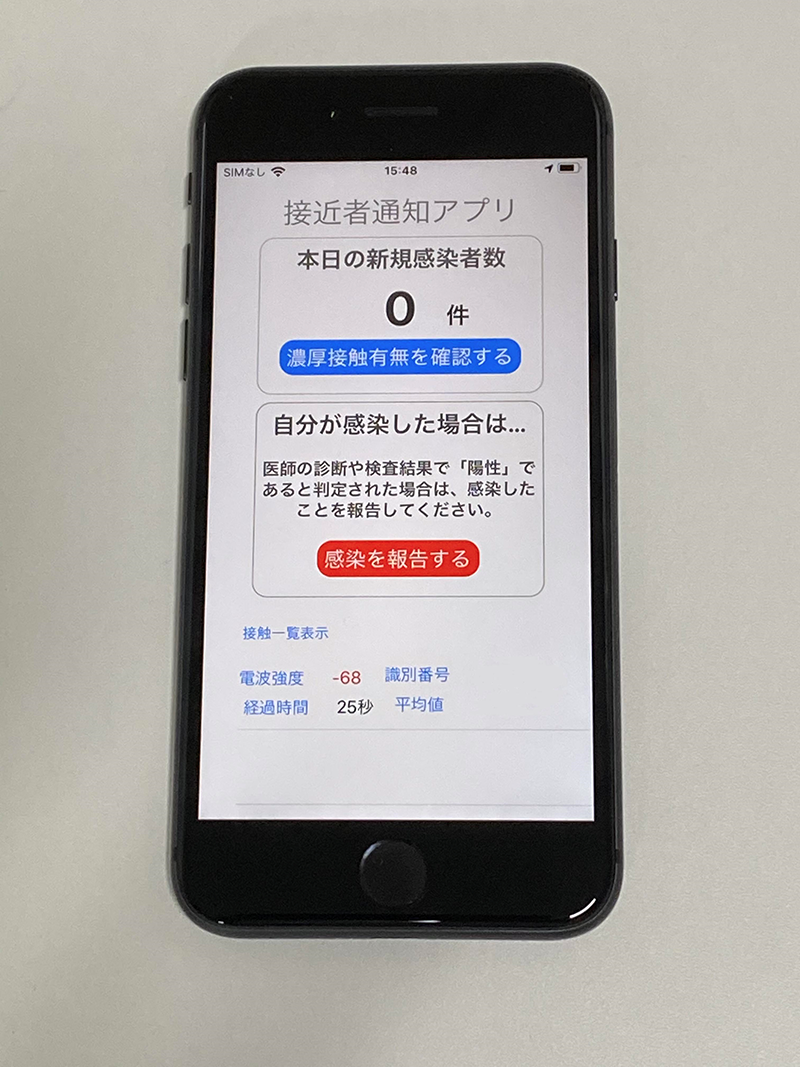

ブルートゥースを用いた「接触可能性の検知」に関して技術的な視点から調査するために、スマートフォン用研究用アプリを独自開発し、実験を行った【図表3】。

| 図表3 |

| 開発したブルートゥースを用いた接触可能性検知するスマホ用研究用アプリ(京都大学 大学院情報学研究科 原田博司研究室において企業と共同開発) |

| 個人情報を特定しない識別信号の付与をうけたスマホが、ブルートゥースを用いて近接する他の利用者の識別信号、電波強度等を記録し、記録情報をもとに相互認識を行うことにより接触可能性を検知。研究用のため、様々な相互認識方式を検証することができ、近接する利用者の情報も把握可能。またクラウドと連携して、感染者の識別信号の共有も可能である。 (識別番号、平均値情報も表示されているが、画像処理により秘匿) |

|

京都大学原田博司研究室での実験結果を示す。

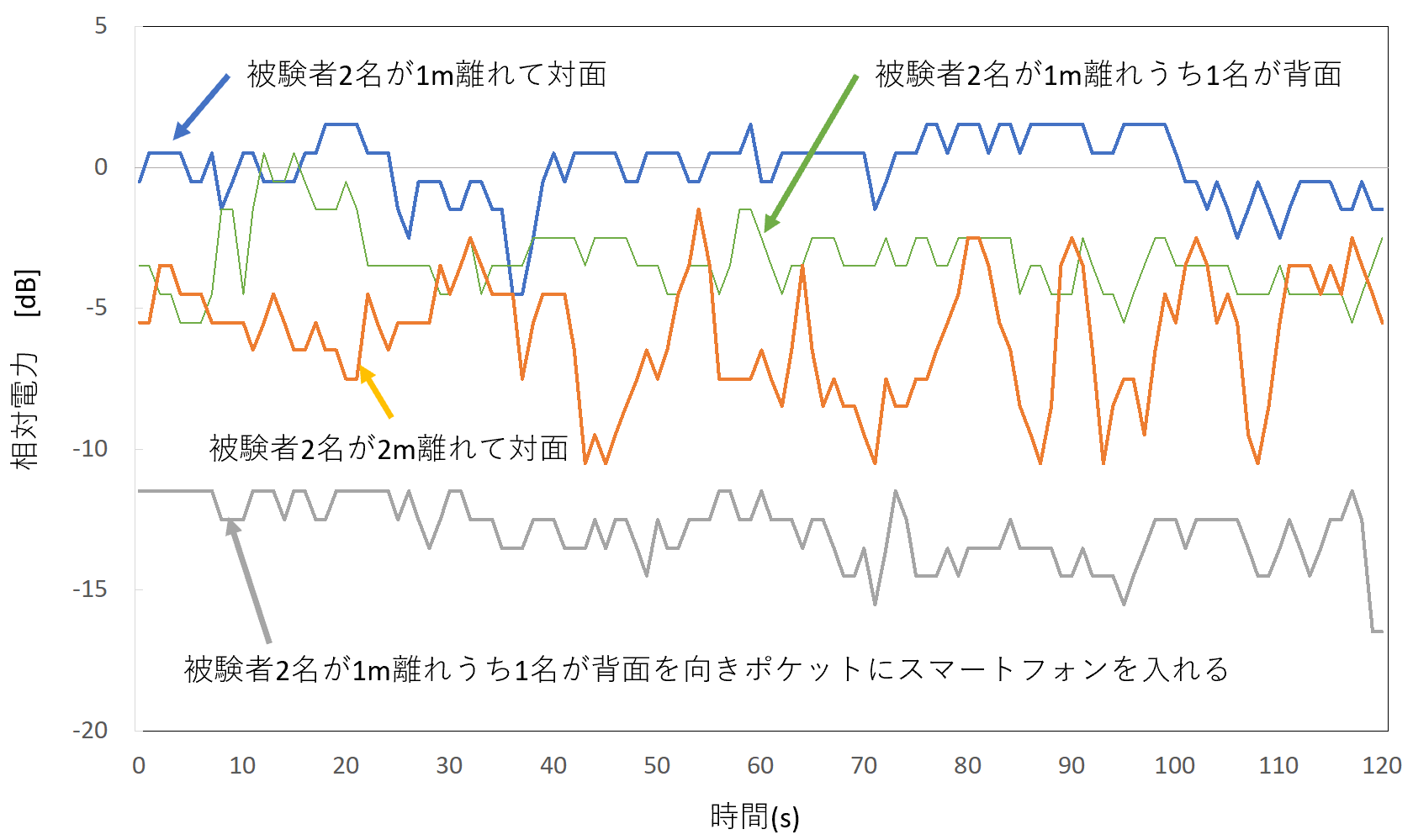

本実験では、被検者2名が端末をもち、被験者間の距離、被験者の向きを変化させた場合の毎秒の電波強度を測定した。取得された120秒分のサンプルデータを【図表4】に示す。測定結果より、被検者2名が距離1m及び2mで対面したとき、電波強度は平均6dB程度の差があり、被検者間の距離は一見分離できるように見える。しかし、被験者間の距離が1mで1名が背中を向けた場合、対面している場合に比べ平均3dB程度減衰し、さらにその被験者が端末を前ポケット等にいれた場合、距離1mであっても平均13dB程度減衰し、距離2mで対面した場合の平均電波強度より下がり、利用シーンによっては、接触距離を同定することが難しくなる。

| 図表4 |

| 被験者2名間の距離、被験者の向きを変化させた場合の電波強度(被験者2名が1m離れて対面したときの120秒間の平均値を0としている) |

| Apple社iPhone2台に開発アプリを搭載し、室内(京都大学大学院情報学研究科 原田博司研究室内居室 28㎡)において被験者2名により測定した。 |

|

このように現状の通信技術を用いた場合、接触距離の厳密な検知、判定は検討の余地があり、スマートフォンを用いて接触可能性を検知する場合、多くのサンプルデータを取得し、この検知アプリ独自の接触可能性の定義、閾値の設定等に関して有識者とともに丁寧に検討する必要性があろう。

4. 利用

本方式を先駆的に活用したと言われるシンガポールは接触可能性検知アプリTraceTogetherのオープンソース版であるOpenTraceのソースコードを4月に公開している[2]。

しかし、シンガポールでは、本アプリを導入したのは6人のうち1人にすぎないことが報告されている。又、窓ガラス越しに会ったとしても濃厚接触とみなされるなど偽陽性の可能性も当然のことながら考慮する必要がある[3]。アイスランドでは約40%がアプリを使ったものの、こちらは役に立たなかったと報告されている[4]。シンガポールではGPS情報は利用していないと見受けられるが、一方、韓国では積極的に位置情報を利用しており、地図上への記載もなされている[5]。

MITはプライバシ情報の秘匿性に重きを置いたPrivate Kit: SafePathsなるアプリの試作を開発し公開している[6]。

又、冒頭に述べたようにGoogleとAppleも連携してExposure Notificationなるアプリ開発を進めている。今日のスマホのほとんどは2つのOS(オペレーティングシステム)、即ち、AppleのiOSとGoogleによるAndroidで構成されている。2社が開発することにより、低位のソフトウェア層を最適化することで、電力消費のより少ないソフトウェアが開発可能となるとも言える。我が国でも同様の実証実験を始めることが政府から発表された[7]。

韓国は封じ込めに成功し、緩和措置がなされていると報道されているが、同時に自宅での静養者が勝手に抜け出す事態などが判明し、より強い規制として、リストバンドの導入についても報道されている。詳細は不明であるが、スマホよりも強力な拘束力を期待していると見て取れよう。このように、ブルートゥースを用いたアプリは一つの方法論にすぎずない。

京都大学と国立情報学研究所は接触可能性検知に関する技術的な課題について、事前に検討すべき点を明らかにすべく急遽、3で示したように実験と実装を進めてきた。分散か集中か、位置情報を付与するか否かに加え、パラメータ設定の自由度は多々存在する。アプリは飽くまで接触の可能性を検知するに留まる。陽性判明者との接触可能性が通知されたユーザを保護し、適切な医療を提供する社会システムの作り込みが欠かせない。個人情報が確実に保護されなければならないのは言を俟たない。

本稿は、どの方式が良いという結論を出すことを意図するものではなく、医師会におけるご議論の素材となれば幸いと考える。最適な方式は接触アプリの利用の形態なども含め、利用者の意識や、COVID-19の深刻度にも大きく影響されるであろう。IT関連の大学や研究所の役目はいずれのバリエーションにも対応可能な技術基盤を継続的に検討・構築すること考えている。

[引用文献]

- Apple and Google. Privacy-Preserving Contact Tracing. https://www.apple.com/covid19/contacttracing

- OpenTrace. https://github.com/opentrace-community

- Alfred Ng. Tech isn’t solution to COVID-19, says Singapore director of contact tracing app. CNET. https://www.cnet.com/health/director-behind-singapores-contact-tracing-app-says-tech-isnt-the-solution-to-covid-19/

- Bobbie Johnson. Nearly 40% of Icelanders are using a covid app—and it hasn’t helped much. MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/2020/05/11/1001541/iceland-rakning-c19-covid-contact-tracing

- Corona Map. https://coronamap.site/

- MIT. http://safepaths.mit.edu/

- 内閣官房情報通信技術総合戦略室.第3回 新型コロナウイルス感染症対策 テックチーム Anti-Covid-19 Tech Team 開催. https://cio.go.jp/node/2604