コロナ後の民主主義、市場原理、科学技術

| 藤山 知彦 | 科学技術振興機構(JST)研究開発戦略センター(CRDS)上席フェロー元 三菱商事(株)執行役員国際戦略研究所長 |

| COI: | なし |

- 新型コロナパンデミック後の国際関係は、6月初旬まで中国を軸とした緊張関係の増大がみられる。緊張関係には、新型コロナウィルスの発生、封じ込めの過程そのものを問題にしたものと、新型コロナパンデミックがもたらした物理的な分断状況を契機とする政府の統治形態をめぐる問題とがある。

- およそ200年間グローバリズムの規範と考えられていた民主主義(言論の自由)、市場原理(資本主義)、科学技術という3規範への信頼が、既に一部で動揺していた状況のもとに、新型コロナパンデミックが起こった。新型コロナパンデミック後は、3規範の正当性はさらに疑問をつきつけられ、国際関係は理念でなく力を背景とした覇権争いの様相を呈するだろう。

- 欧米によって打ち立てられたグローバリズムの規範に対する中国の異議申し立てがどこまで成功するかは、2~3年といわれる特効薬の開発、ワクチンの開発までに大枠が見えてくるのではないか。

- 欧州周辺国、中東、アジア、アフリカ、中南米の発展途上国の各国がどのような判断をするかで、世界の地政学状況は大きく変わる。2~3年後のパンデミック小康後には、民主主義、市場原理、科学技術といった規範に変化や修正が認められる可能性がある。本稿では現段階での整理を行う。

新型コロナパンデミック後の中国をめぐる国際関係(地政学)

新型コロウィルスの発生、情報公開、国際機関、国際支援をめぐるもの

米国トランプ大統領は、当初こそ中国の情報開示に感謝する声明を出した(1月24日)が、パンデミック宣言の遅れや米国への中国在住者入国禁止(2月2日)への批判を通して、WHO(世界保健機構)が中国に操られていると非難した。米国(3月下旬に世界トップの感染者数に)の感染が広まってからは、中国の初動体制の誤り、情報の隠蔽による世界へのウィルスの拡散責任を問うている。WHOに対しては、緊急事態宣言(1月30日)やパンデミック宣言(3月12日)が遅すぎたとし、資金拠出の停止(4月14日)、脱退表明(5月29日)と進展した。その理由として、新型コロナの扱いに対して、WHOは中国の責任を不問にしていると非難している。

中国の情報の隠蔽、初動体制の誤りについての検証は、今後、科学的に行われるべきであるが、いくつかの否定しがたい事実を指摘しておきたい。まず、中国国内にも公表されているものとして、武漢の眼科医で早くから新型肺炎の指摘をして、当局から虚偽の発言をやめるように言われた李文亮のケースがある。また台湾は、12月31日に湖北省武漢の報道をもとに、「人から人への感染可能性」をWHOに指摘したが、無視された。イタリアやフランスでは、昨年12月の肺炎死亡者から新型コロナウィルスの検出を発表している(5月5日の発表など)。

この他、中国によるサンプル破壊説、武漢研究所発生説などは検証されているとは言い難く、今後の展開が待たれる。中国はこれらの問題に対して多くの反論をしてきた。これらの検証には、第3者の介入が必要とする国際世論がどこまで力を持つかが端的な課題である。中央政府と省政府の行動は分けて検証することが必要かもしれない。また事実が偶然なのか故意なのかの判定は、中国のような国ではかなり難しい。

米国以外の反応はどうか。独(メルケル4月20日)仏(マクロン4月中旬)とも新型ウィルスの発生と拡散の道程で、中国に少なくとも一層の透明性が必要であったという立場を明らかにしており、後述するように不信を強めているように見える。しかしそれはEU全体の立場ではなく、域内周辺国には違う動きもある。特にマスク外交により、セルビアでは新型コロナに関わる医療支援でブチッチ大統領は、「欧州の連帯など存在しない、助けてくれるのは中国だけだ」と述べ、ベオグラードの街角には「習兄さん 有難う」の巨大看板が立っている。ハンガリーでも中国への謝意が報じられている。逆に、中国のマスク外交には謝意の強制があるという批判や、オランダでの不良品マスクのリコール問題などもある。

中国に新型コロナ蔓延の責任があるとして、賠償金を請求する動きもある。米議会への法案提出、ドイツの日刊紙社説で賠償金請求正当化の記事が載ったり、インド、オーストラリア、エジプトなどでは官民で賠償請求の動きがある。これに対し中国は、「ウィルスの発生源の追跡は科学の問題で、一切賠償はあり得ない」としている。

オーストラリアの新型コロナウィルスへの中国に対する調査要求は、中国からの経済報復を招いている。

グローバリズムの規範、特に民主主義(あるいは統治形態)をめぐるもの

新型コロナパンデミックの問題そのものではないが 国と国が分断され人と人が接触しにくい時期に、民主主義など政体をめぐる国際間の緊張が見られる。これは新型コロナウィルスをめぐる中国の行動とその批判(前項)とマスク外交への賛否のほかに、中国がこの機会を利用して明らかな外交攻勢を強めていることと関係がある。

中国は鄧小平の改革開放が当初、経済改革だけでなく政治改革も範疇に入っていたと思われるが、1989年の天安門事件を契機に政治改革を中断して、経済発展に焦点を絞ってきた。米国をはじめとするグローバリズム信奉者は、2002年の中国WTO加盟による経済連結が、民主主義などグローバリズムの規範の中国への浸透を促す、と甘く見ていた節がある。中国は鄧小平の「韜光養晦(とうこうようかい)」戦略を、2012年の習近平就任によって放棄し、南沙諸島の実効支配の推進や一帯一路構想など、力を誇示した外交に転換した。今回の新型コロナパンデミック時に、中国の統治機構の優秀さだけでなく、報道の自由や三権分立、監視社会に至る個人の人権の問題などのグローバリズムにおける規範そのものへの攻撃に転じているように見える。

最大の課題が香港問題である。2014年に起こった雨傘運動は、香港の行政長官選挙に民主派の候補を公平に扱うように要求する数万人規模の運動だったが、結果として達成されなかった。その土壌のもとに、2019年の逃亡犯引き渡し条例改正案に対する数十万人規模の大規模デモが長期間にわたって行われ、事実上、犯罪者の中国本土移送について香港行政府は一旦、諦めた格好になっていた。今回、新型コロナパンデミックの最中の5月28日に、香港にも中国と同じ「国家安全法制」を導入する決議を全人代で行った。事実上の「一国二制度」に対する重大な変更と捉えられている。

英米加などにより1984年の中英声明違反が指摘されており、米国などが制裁を準備中である。中国はこれを内政干渉として激しく非難している。グローバリズムのサイドとしては、民主主義を普遍的価値観(グローバルな規範としての目標)として中国が受け入れていくのでなくて、逆に香港を監視社会である中国本土と同様に扱うことによって、歴史の歯車を逆に回しているような危機感を感じていると思われる。

グローバリズムに対する挑戦の例として、4月16日に中国の在フランス大使館が出した匿名の記事がある。中国はパンデミックを制圧する危機管理に成功し、これに対し西側民主主義国家は上手な危機克服ができていないという論調を発表し、「民主主義」を積極的に否定するような主張をした。これに対し仏外相は中国大使に抗議をした。

この例は、中国が国際ルールや権威に対しては一定の敬意を払うこれまでのやり方を一部修正して、自らの価値基準を国際的にも広めるべく攻勢をかけていこうとする外交姿勢の一貫と取られている。特に民主主義の中心と目されているフランスで行われたことは、象徴的だと思える。個々の案件における自らの経済利益を守るだけでなく、こうしたグローバリズムの規範や理念に関わる攻撃は意図して行われたもので、「戦狼外交」と言われている。この価値観の真っ向からの対立は、新型コロナパンデミックの物理的交流の途絶の最中に行われたことは偶然ではなく機をとらえたものであるといえる。新型コロナパンデミック期に南沙諸島への実効支配強化や尖閣への中国船の出没増加なども同じ文脈だ

筆者は2012年に某アフリカ国を訪問した際、政府高官から、「ヨーロッパには民主主義と経済発展はセットだと永年教えられてきたが、中国は民主主義なしに経済発展できることを初めて教えてくれた」と言われたことがある。途上国に対しては援助外交とともに、このような言辞は早くから行われてきた節がある。

中国のこうした動きに対して、米国は新型コロナパンデミック以前から、知識の移転に関する不正(サイバー攻撃を含む)や、中国国家に忠誠を誓わなくてはいけない中国企業の在り方を問題視(5G問題など)してきたが、トランプの奇矯ともいえる独特なやり方もあって、必ずしも特に欧州において安定的な対中戦線を構築しているとは言えなかった。しかしEUの中でも独仏は、中国の新型コロナウィルスの事実関係の透明性や戦狼外交を見るにつけ、中国への違和感や不信は高まってきている(世論調査でも見て取れる)。フランスなどは、中国を念頭に外国が国内企業に投資することへの制限をかけた。また、英国でのファーウェイ排除論の再燃などを呼んでいる。

こうして米中の覇権争いは、新型コロナパンデミックの中で米国がEU中枢を中国封じ込めの戦線に加え、さらに大きな中国包囲網への構想へと新段階を迎えている(米国は9月にサミットに露印豪韓を招待する考えを表明)。

ただEUの周辺国では、すでにみたように、中国による「取り込まれ」が進展している国もある。独仏にしても中国との経済関係への配慮から、全面的な対決は望まないとも思われる。むしろ中国によるEU分断攻勢に対し、EUの一体化をどう守るかという防衛戦略として、ひとまずとらえられることになるという観測が多い。

中南米、アフリカの諸国は、中国の医療外交、マスク外交が最も功を奏している地域だろう。しかしこの2~3年、アフリカの中でも、中国への不満や警戒も聞かれるようになった。アジア諸国は近隣だけに中国の野心も経済的魅力も分かっている国が多く、バランスを取り慣れている。逆に言うと、新型コロナだからといって中国へのスタンスに大きな変化があるわけではない。

新型コロナウィルスそのものをめぐっても、その機会をとらえた戦狼外交についても、中国に対する批判が増しているようにも見えるが、他方では中国のマスク外交などの援助外交の成功や、統治形態としての強権政権への憧れ、監視社会への容認が世界で進んでいる。またグローバリズムの盟主たる米国がトランプ政権の登場によって一国優先主義をとり、必ずしも良識的な民主主義、市場原理、科学技術の3規範のリーダーシップの体現者ではないことが問題を複雑にしている。

いずれにせよ、中国がこれまでグローバリズムの規範への挑戦を、新型コロナパンデミック時に加速させたことは、世界中のすべての国に踏み絵を踏ませることになるだろう。

最後に付け加えると、現在の米中対立の本質はグローバリズムの規範をめぐる闘いだが、トランプ政権、習近平政権の個性によるところもないとは言えない。従って、今秋の米大統領選挙はその行方を左右するが、民主党政権になっても対中警戒は基本的に解かれることはないと考える。また、習近平政権の安定性について外から伺うことはかなり困難だが、中国国内にも国家目標や達成方法をめぐって複数の意見があることは間違いないだろう。

グローバリズムの3規範(民主主義、市場原理、科学技術)

グローバリズムの3規範の成立過程

これまで筆者は、グローバリズムの3規範という言葉を無造作に使ってきた。まずグローバリズムとは、地球全体を一つの価値観で染め上げることと定義したい。中国語で言う全球主義という訳語がよく表している。今回はそれが主題というわけではないので詳しく述べないが、民主主義、市場原理、科学技術はともにヨーロッパで生まれた地域概念で、それぞれの概念成立過程には密接な相互の関係がある。非常に雑駁だが、ヨーロッパでは余剰生産物の蓄積、貨幣の流通、マニュファクチャラーズの発展が、封建共同体を崩壊させ、自立した個人を生む。自立した個人は都市の隆盛をもたらし、一部は産業資本家になる。技術は知的資産として認定され、産業資本家によって利用され産業革命(英)を生む。封建領主との対抗上、絶対王権と組んだ産業資本家はやがて利害の対立をおこして市民革命(フランス革命)を起こし、絶対王政を倒す。余剰生産物の流通や工場製品の流通は自由な市場の有効性を認知させ、利益の追求を社会善とする思想を定着させる。貴族がスポンサーだった科学は、科学者が登場し学会をつくり、スポンサーを産業資本家や国家へと拡大していく。などなど。

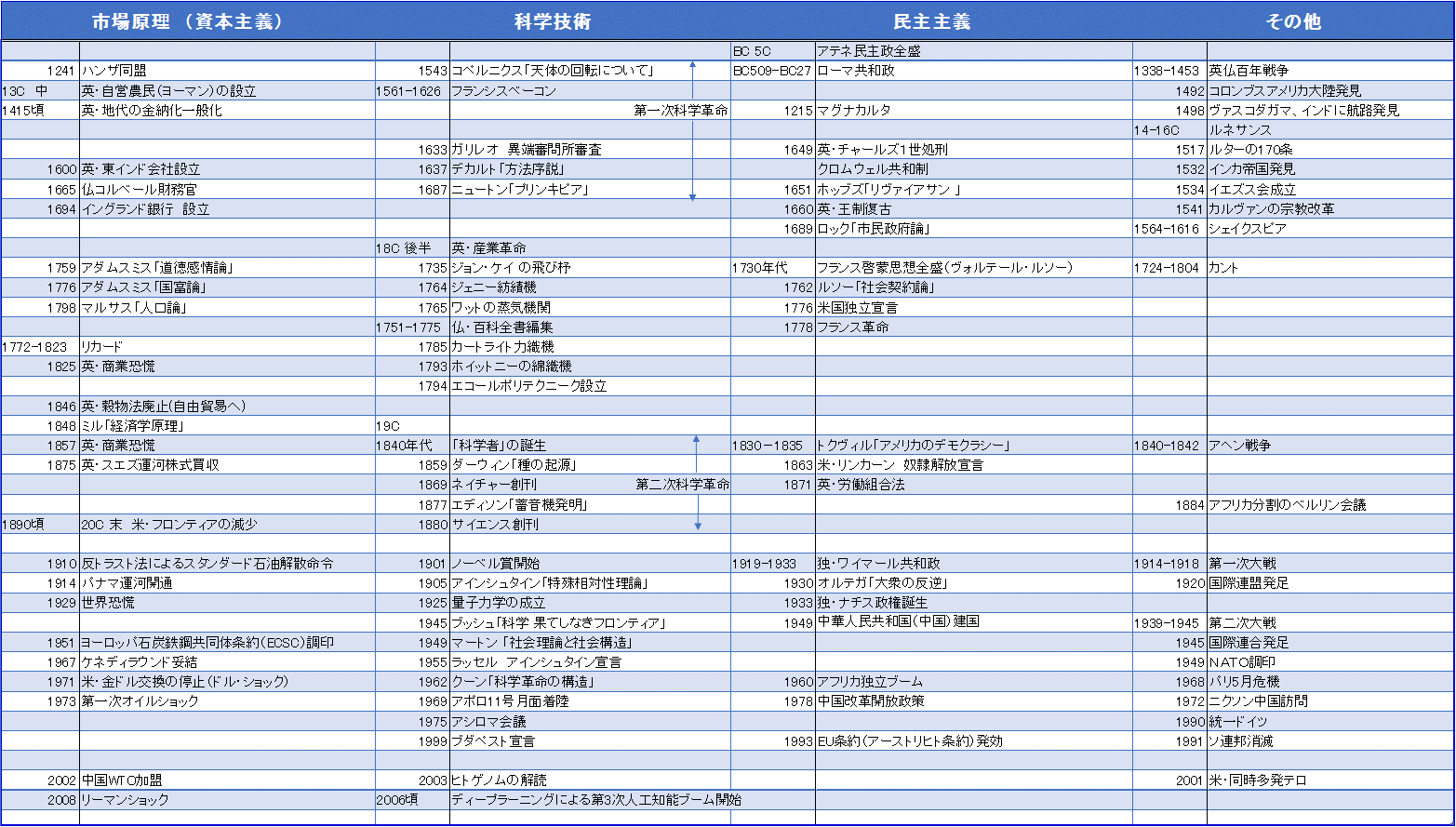

これらの関係は、その一つ一つが社会科学上の重要な研究テーマであり、一部記述の厳密さに異論の方もおありだろうが、大きな流れを俯瞰した。この3要素が絡み合いながら、しかもそれが生み出す圧倒的な富や軍事力を背景に規範として意識され、世界に広まり始めたのが大体、19世紀の前半のことだと考えられる【図表1】。

| 図表1 |

| ヨーロッパの年表 |

|

ここで法の支配を挙げなかったのは、淵源がこのグローバリズムに限らないからであり、自由と書かなかったのは個人の人権などとともに民主主義に含めているからである。

いずれにせよ、この3つを規範とする欧米の考え方が、積極的に世界に広められ、この200年の主流となって機能してきた、特にソ連邦崩壊の後は、「歴史の終わり」といわれるほどのグローバリズムの実質となっていった。

グローバリズムの3規範の揺らぎ

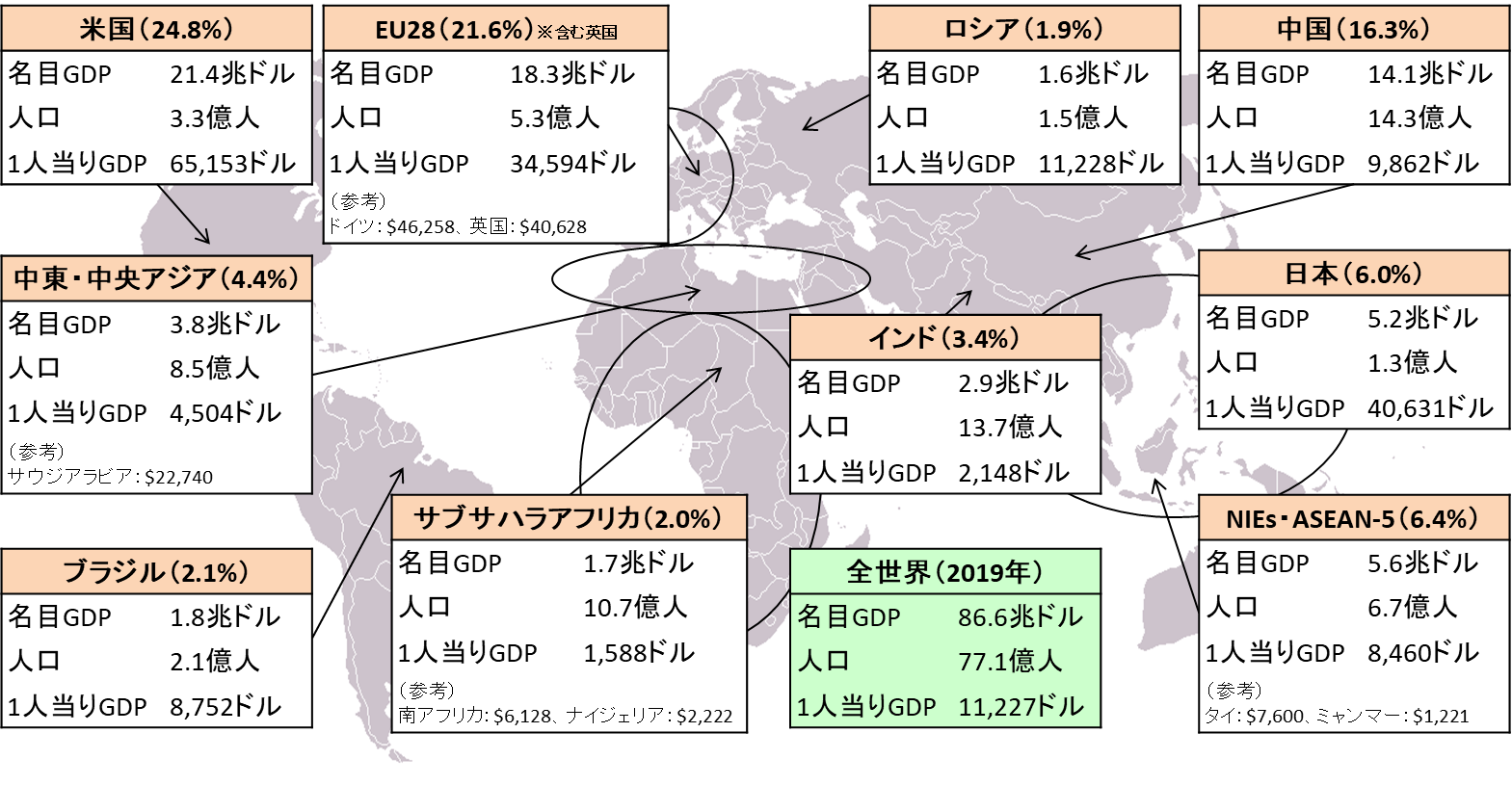

【図表2】は世界のGDPの分布である。世界GDP2019年末86.6兆ドル(暫定値、実額ベース)で米国25%、EU+英国22%、中国16%、日本6%くらいを占めている。

| 図表2 |

| 世界経済の現状(2019年) |

| 世界GDPに占める米国の比率は24.8%。中国、日本は、それぞれ16.3%、6.0%。 |

|

| IMF, World Economic Outlook 2020 January、UN 注1)国・地域名の横の数値は世界名目GDPに占めるシェア。 注2)EU 28 : Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Romania, United Kingdom. |

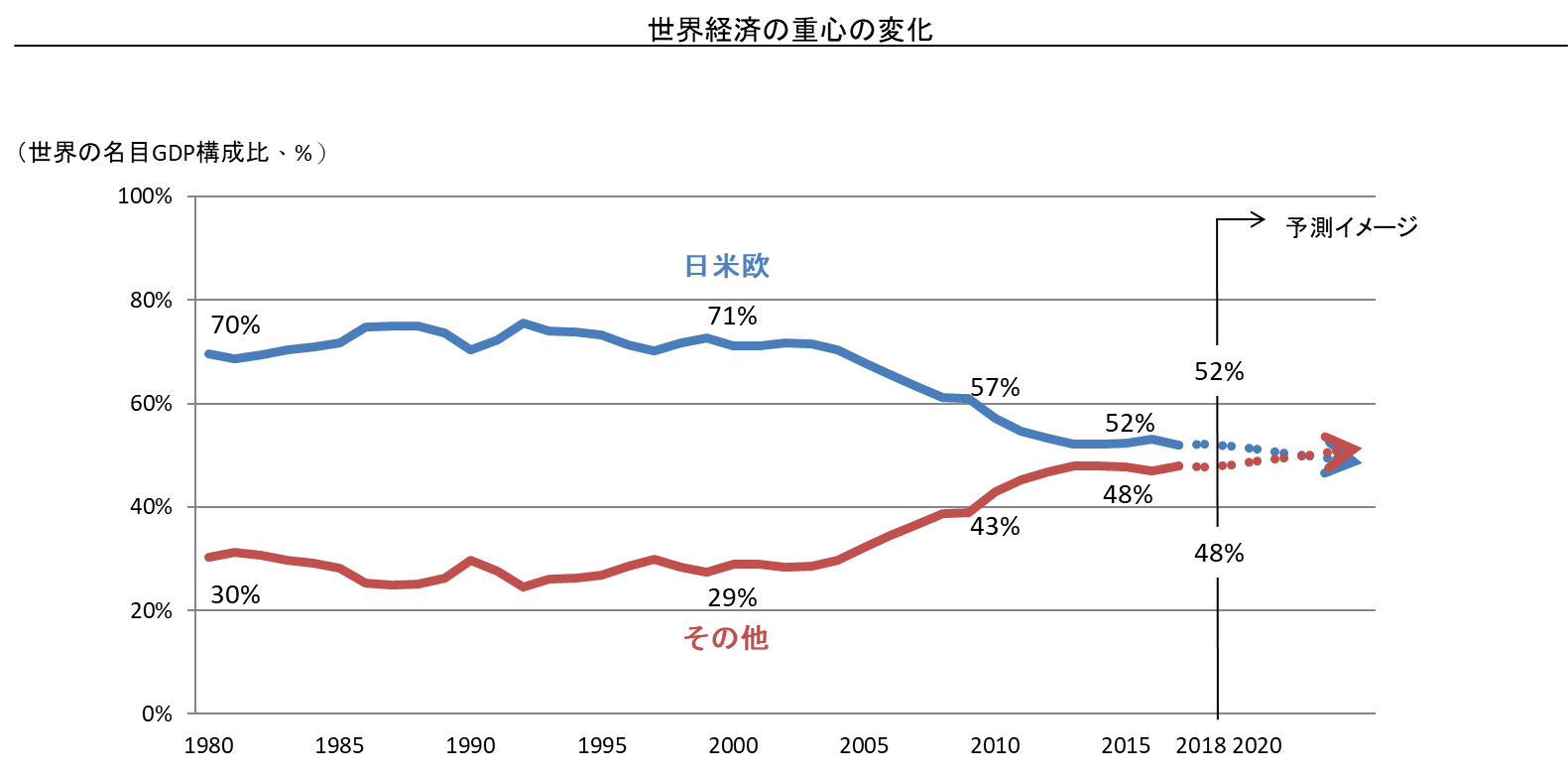

グローバリズムが血肉となっている国を、仮に北米、欧州、日本、豪州、(韓国、シンガポール)とすると、その世界GDPに占める割合は5割くらいである。人口では15%くらいにすぎない。しかも、BRICS諸国の台頭によって2000年には70%くらいを占めていたグローバリズム中核国が、50%近くまで低下していることがわかる(3規範を納得させる困難はだんだん増していた)【図表3】。

| 図表3 |

| 世界経済の見通し |

| 世界経済に占める日米欧の比率は低下傾向にある。 |

|

| IMF, World Economic Outlook 2019,April |

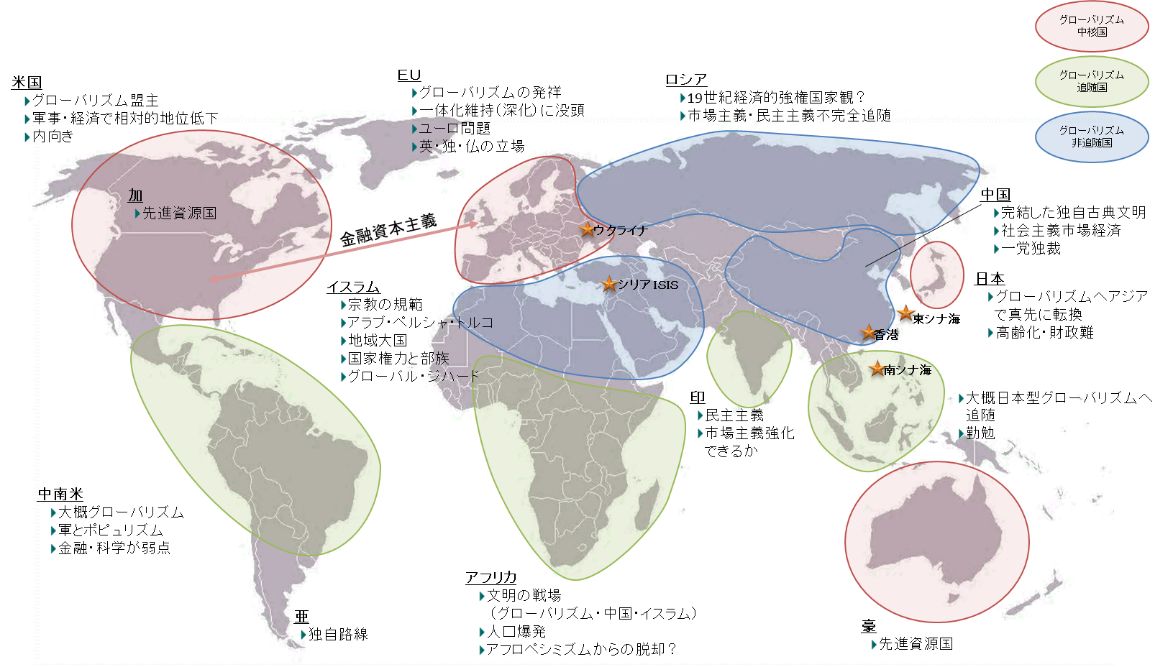

世界地図でグローバリズム中核国、追随国、非追随国を便宜的に分けてみたのが【図表4】である。中東イスラム諸国は3規範と異なる文化を持っているので「非追随国」の色を付けているが、湾岸諸国の状況を見れば「追随国」といっても良いかもしれない。日本はグローバリズムへの追随には150年をかけており最早、中核国といっても良い、という分類をしている。

| 図表4 |

| グローバリズムの俯瞰 |

|

2000年ころから、グローバリズム中核国の世界の中のGDPシェアが低下していることは、それ自体、規範の説得力が効きにくくなっていることを表しているが、2008年のリーマンショック以降、市場原理の規範も大きく揺らぎ、それぞれの規範の持つ本質的な課題が浮かび上がっている。

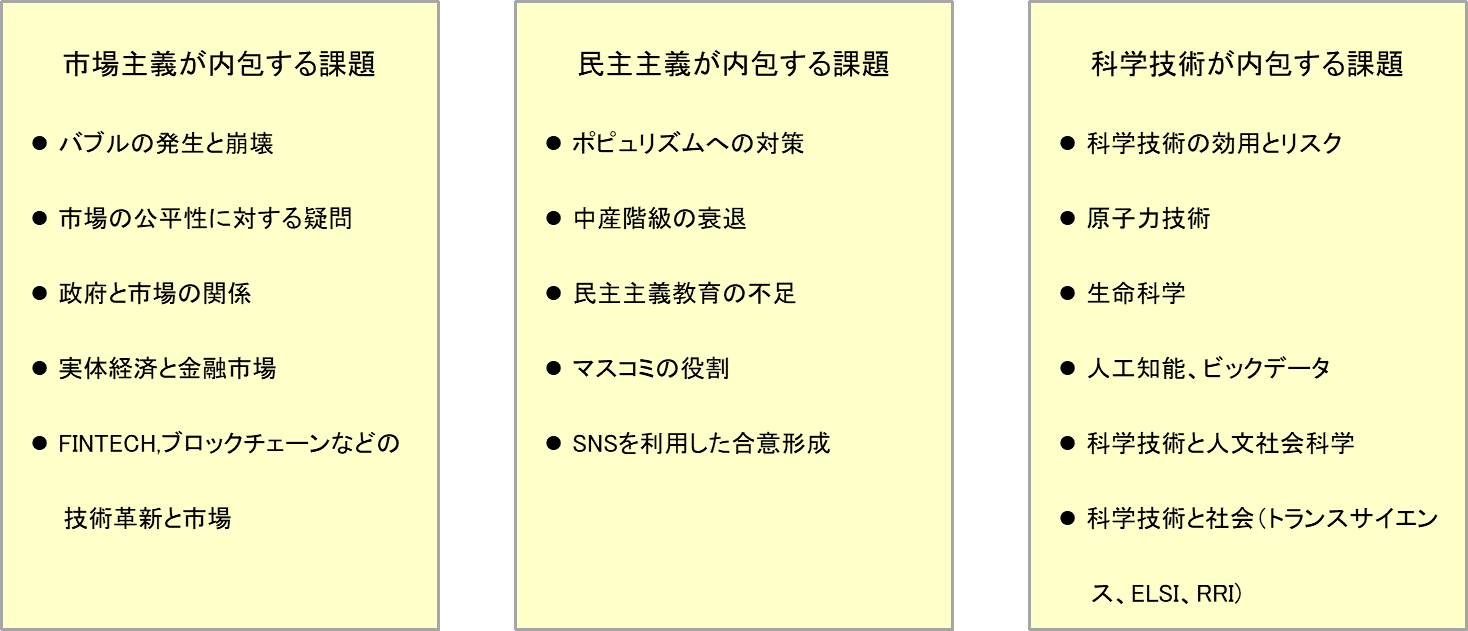

リーマンショックで、市場原理はバブルの発生と崩壊を予想できない不完全なシステムだという印象を与えた。市場の危機に対し、政府が投入した莫大な財政支出も、政府と市場の関係を不透明にした。さらに金融市場の透明性やFINTECHなどの技術革新が、市場の有効性を確保できるのかなどの問題が提起されている。

民主主義はポピュリズムにより最適な判断ができないのではないか、という命題に答えが出せていない。またその効率性にも疑問が投ぜられている。民主主義の中でマスコミの果たす役割が果たせているのか、また、最近では大規模なSNSの活用による選挙への影響なども、大きな課題とされている。

科学技術は原子力技術や生命科学などで誤用されれば人類への惨禍が予想され、それをどうしたら防げるのかが考えられてきた。同様のことが、人工知能、ビッグデータという情報科学の分野で、研究開発の方向性をどうすべきかが論ぜられている。また、トランスサイエンスの問題を含め、科学と社会の中で科学技術の果たす役割について様々な議論がされている【図表5】。

| 図表5 |

| グローバリズムの課題 |

|

これらの議論の上位概念として、例えば人類の幸福とは何であるのか、進歩史観は正しいのか、現在の格差は必然なのか、というような問いがあることからも、これらの3規範を単純に「これは人類が作った価値で世界の決まり事だ」という言い方は、20世紀後半に比べれば難しい局面を迎えていたといえる。

新型コロナパンデミックが民主主義、市場原理(資本主義)、科学技術に与える影響

前項の状況の下で新型コロナパンデミックが起こった。その渦中で規範そのものへの中国の挑戦が明示化された。

新型コロナ後の社会がどのように変容するかという命題は、現在数多く論ぜられている。新型コロナのパンデミックが現在猛威を振るっており、収束のシナリオがはっきりしていていない。パンデミック渦中で熱くなっている現在は、冷静な予測ははなはだ困難な時期にある。勿論、新型コロナパンデミックは社会に変化を与えるだろうが、未来永劫、人類が接触を忌避したり、交通を途絶したりするわけではない。本稿では2~3年後には新型コロナウィルスに対する特効薬、ワクチンによって大きな脅威ではなくなっているという前提で、それにもかかわらず、変化していく方向はどちらの方向なのか、それを3規範である民主主義、市場原理、科学技術について考えていきたい。

新型コロナウィルスが民主主義に与える影響

民主主義は新型コロナウィルスの蔓延などの対応に時間がかかって、都市封鎖などの断固たる処置がとれず、結果として有効な政体ではなかったという議論が生まれる可能性がある(既に中国がその議論を始めている。米仏伊西独など民主主義国は、有効な対策ができず死者を増やした、と)。つまり、危機対応全般に民主主義は強硬措置がとりにくく、コンセンサスに時間がかかり、国民を結果として守れないのではないかという議論だ。このことは「監視社会」という選択と非常に関係がある。新型コロナの蔓延のような非常時には、政策を有効にするため国家による国民の監視と強制は容認されるべきだという議論が、民主主義国家の中でも起こってこよう。他方、非常時の監視や強制はいつ平時に移行するか防ぐことができないという警戒的な声も強くなろう(民主的な方法で勝ち取った権力が、非常時に強権的なものに変質することも、歴史の中で指摘できる)。

民主主義政体を選択した国民が、私権の制限を時限的に危険なく非常時に受け入れる方法がどんなものか、研究されることになろう。

全く逆に、権力の集中が平時からあるのは危険である、という民主主義擁護の立場も強調されよう。中国において言論の自由がなかったから、新型コロナウィルスの発生とその危険性が社会に認識されるのが遅れ、結果として初動を誤ったという認識がある。このことは民主主義国家であれば、マスコミやSNSに一定の自由が保障されていることが如何に貴重であるか、ということも改めて意識させることとなった。さらにデマやフェイクに対して、誰がそれを判断するのか、民主主義の政府の基本動作とあわせて、改めて確認する必要があるだろう。

香港の問題は先に触れた。米国の白人警官の黒人致死事件そのものは人種差別問題だが、ここまでデモが広がっている背景には、黒人の新型コロナ感染率が白人の2倍以上であり、コロナを背景とした失業も黒人の数が多いことがある。トランプ大統領のデモへの対応も、「暴徒化したデモへの対応」という点で、中国側から民主主義擁護という理念的問題ではない部分で、「同じ対応ではないか」と批判されている。

米、EU、日本などの民主主義を規範としている国は、様々な危機対応時の対応を平時から連携して、シミュレーションしておくべきだということになろう。途上国を含めて、国によっては、強権化を意図するポピュリズム政治家の出現、またそれを支持する民衆が増える可能性もあると考えたほうが良いかもしれない。結論的に言うと、民主主義は理念が先行して規範となったが、危機対応時の運用、国際連携も含めまだ進化する余地があるともいえよう。

新型コロナウィルスが市場原理に与える影響

市場原理至上主義ともいえる「新自由主義」の考え方は、新型コロナの発生の前から徐々に退潮していた。それは世界の大きな価値観の変化と関係がある。例えば持続可能性であるとか、包摂性(誰一人取り残さない)、復元可能性などが必要な考え方と認識され、毎年の生産高の大きさ(GDP)を競うだけでは現状を測る物差しとしては足りないのではないか、と考える人が多くなった。また格差の問題が世界的に問題なっているが、嘗ては南北問題の視点からの発言が多かったが、現在は国内格差の問題提起も多い。総じて、スタート地点の不平等、機会の不均等、過度な競争社会の無慈悲、富を得るための不正などを問題視しており、場合によっては結果の不均等そのものが問題だとする風潮もある。

新型コロナパンデミックは、短期的には格差の拡大という方向に働かざるを得ない。世界中で未熟練労働者、単純労働者の失業が続いているのが、その原因である。これは市場原理の中で救えるものではなく、後述する様に政府の財政の出動がどうしても不可欠だ。なお、同様に医療従事者とエッセンシャルワーカーが、感染の恐怖と過重労働に晒されている。時間概念を考えに入れなければ、労働市場が健全に働けば、賃金の高騰と他業種からの流入(医者、看護師などの高度技能者は簡単ではないが)が起こるはずである。しかし、どこの国でもこういった市場による自動調節はごくわずかの効果しか発揮しておらず、政府の出動を要求している状況である。

新型コロナウィルスのパンデミックは、比較生産費説によって成立していた国境をまたぐサプライチェーンを寸断してしまった。そこで、必要なものが必要なところに届かなくなり、ほんの小さな部品の調達不能によって、製品が作れないことを思い知らされた。またマスクや医療物資など、世界が同時的に膨大な需要ができたものは海外からの調達はより難しいことから、一部製品が安全保障とも関係していることが理解された。従って企業も経済上、技術上の最適なサプライチェーンの組み立てが、安全な供給という観点では正解ではないと思うようになっている。また各国政府も、感染症パンデミックを安全保障と同じような概念でとらえ、国産化や備蓄を考えることになろう。米中の地政学的対立が厳しくなれば その調達先の妥協により、製品のコストアップは避けられないと思われる。

これらのことは自由な貿易、自由な資本移動(場合によって自由な人の移動も)への阻害要因になり、世界中の国家、企業が依拠していたグローバルな市場原理という規範が、信用度を失いつつある事態を現出しつつあるといえる。

市場が新型コロナウィルス蔓延時の自動調節を果たせなければ、政府が財政出動するしかない。幸い各国の財政出動の決断時期は早く、金額も初動としては大きかったので、今のところ、金融市場に動揺は出ていない。これは、リーマンショック時の経験が生きているのだと思う。しかし各国とも(特に財政赤字が既に巨額な日本などは)、財政赤字の解消の大きな重荷を背負うことになる。また、たびたび政府が現場経済に介入することは、市場原理の信頼性をさらに傷つけることになろう。また、財政出動の規模や分野が各国まちまちであることから、それぞれの産業、企業支援ルールがこれまで築いてきた国際貿易ルールとの間で、軋轢を起こすことも大いに考えられる。

以上、新型コロナウィルスパンデミックとそれに続く国際関係の悪化により、当面、市場原理は、規範としての価値を下げるとみている。

新型コロナウィルスの科学技術への影響

科学技術というと、民主主義や市場原理と違って、絶対的な価値だと感じる向き(特にいわゆる理科系の人に)もあろう。しかし、技術は人類の歴史とともに古いかも知れぬが、科学については、いわゆる科学革命が16~17世紀、科学という意味にScienceという英語が与えられたのが18世紀、科学者が生まれ科学界ができ、科学技術への信奉がグローバルに規範となったのが19世紀である。人間が科学技術を規範だと認めてから、せいぜい200年である。科学技術に対する捉え方が変化を起こすとしても不思議ではない。

新型コロナパンデミックへの対応策は、典型的なトランスサイエンスの分野と言われる。トランスサイエンスは、「科学の知識は必要だが科学者に聞いても答えがでない分野」であると定義されている。洪水予報の避難発令とか、大きくは地球環境問題への対応策などが例に挙げられる。今回の新型コロナウィルスの場合には、感染無発病者に感染能力があるなど、特異なウィルスであることが、徐々に明らかになったことに特徴がある。しかも感染対策は危機管理的な緊急性を要しているので、専門家は科学的知見のエビデンスが固まらないうちから、事実だと推測される知見の提供を迫られているともいえる。このような非常時のトランスサイエンスの問題は、科学と政策のより緊密な連絡が必要であり、決断は統合知によってなされ、それに基づいて国民に周知徹底されなくてはならない。各国ともこの非常時(危機対応時)の確定されていない科学(この場合医学)からの推定事実の取り扱い、トランスサイエンス(医学と政策の融合分野)の組織、広報体制などについては検証を深め、後日の備えとする必要があろう。

科学は、その出自が研究者のCuriosity Drivenであったが、徐々に社会の要請のもとに研究が行われる比率が増してきたという歴史がある。必ずしもこのリニアな二元論に依拠するわけではないが、アカデミアの自主的研究開発の部分より、社会要請の問題解決型予算が各国で増える可能性がある。事実ウィルス学や感染症対策分野の予算は確実に増えるだろう。接触や密接な人間交流をされなければいけないので、情報科学、データ科学への爆発的投資は民間ベースを含めて大きくなるだろう。しかし、敢えてCuriosity Drivenの分野も引き続き重要だと指摘したい。

新型コロナパンデミックを契機に加速する米中対立を軸とする地政学上の変化は、国家と科学技術の関係の変化を生む可能性がある。これは米中間で、医学的摩擦や知識の不正入手の問題の延長として加速する可能性のある問題である。既に新型コロナウィルスワクチンの開発・製造国が世界の覇権を握るという論調が一部で出ているように、科学技術が国家の戦略的道具であるとの認識が強まる可能性が高い。そうなれば、Research Integrity(研究公正)に国家の関与が懸念されるような事態になる可能性がより高まる。また今までより、科学的知見の国境を越えた自由な交換に障害が出てくることも考えなくてはならない。科学技術の国際的協力の確保が重要な課題となる。

結語

新型コロナウィルスはグローバリズムの3つの規範である民主主義、市場原理、科学技術の揺らぎを加速する方向で影響を与えている。中国は民主主義には否定的で、市場原理は国家体制のもとに利用し、科学技術のうち自然科学部分は積極的に外部から吸収し育成してきたことは「自国の運営方針」であっただけ(欧米諸国はそれを過渡期と思いたかった向きもある)だった。しかし、とりわけ新型コロナパンデミックの時代に、公然と理念に対しても挑戦する姿勢を見せつつある点に、このことが現れている。それを受けて、米中とも力の行使が起きやすい時代を迎えている。この数年のうちに対立が強化されるのか、それとも妥協が成り立つのか、米中両国の国内事情の行方にも左右されようが、世界中の発展途上国(国際世論)がある種の審判者であることは否めない。

日本は明治以来150年間、グローバリズムの3規範を追い続けて、成功裏に3規範を血肉化した数少ない非欧米国である。またその過程で、異文化である3規範を受け入れる苦しみも知ってきた国である。もし日本が基本的にこの3規範が現在でも重要な価値である、という認識があるのであれば、そこに立脚し、何を修正し、どこを進歩させ、どこを妥協すれば良いのか、を提案する義務と能力があるのではないだろうか。